双膦酸盐在骨质疏松症的应用:回眸中国20年

来源:CSOBMR 发布日期:2019-01-07 10:37:07浏览:4775次

作者:夏维波

单位:中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院内分泌科 国家卫生健康委员会内分泌重点实验室

摘要:双膦酸盐是目前治疗骨质疏松的有效药物之一,能特异地与骨质中的羟磷灰石结合,抑制破骨细胞活性,从而抑制骨吸收。大量临床研究显示双膦酸盐能有效降低绝经后妇女骨质疏松的椎体、非椎体和髋部骨折风险。本文复习双膦酸盐在中国人群防治骨质疏松症的循证医学证据,并探讨其临床应用的特殊性,包括疗效评估与骨折风险预测、骨折期间用药时机、长程治疗对策、联合治疗与序贯治疗的探索以及提高依从性的认识,旨在为双膦酸盐在骨质疏松症规范使用提供参照。

关键词:骨质疏松症;双膦酸盐;骨折;中国

原发性骨质疏松症是一种以骨量减少、骨组织微结构破坏、骨脆性增加和易发生骨折为特征的代谢性骨病。随着社会人口老龄化,骨质疏松症的患病率呈逐年上升趋势,已成为一个严峻的公共健康问题。全国大规模流行病学调查结果显示,我国50岁以上人群中,骨质疏松症总患病率为19.2%。骨质疏松症导致的脆性骨折,不仅严重影响患者的生活质量,而且给患者及其家庭带来沉重的负担。高龄髋部骨折患者中20%在骨折后1年内死于各种并发症,约50%致残,生活质量明显下降。双膦酸盐类药物是人工合成的焦磷酸盐类似物,通过抑制破骨细胞活性发挥抗骨吸收的作用。作为一线用药,双膦酸盐类药物是临床首选抗骨质疏松药物。本文主要阐述双膦酸盐在中国人群防治骨质疏松症的循证医学证据,并探讨临床应用所面临的问题,以供临床参照。

双膦酸盐概述

20世纪60年代初,Fleisch等发现血浆及尿液中存在抑制异位钙化作用的焦磷酸盐。但焦磷酸盐口服无效,注射给药又迅速被焦磷酸酯酶水解失活,达不到治疗效果。后来研究发现,以P-C-P基团取代焦磷酸盐结构中的P-O-P基团可改变焦磷酸盐的理化性质,有效抵制体内水解酶的生物降解作用,随后合成了一系列双膦酸盐类化合物。20世纪70年代,第一代双膦酸盐依替膦酸钠问世。但依替膦酸钠抑制骨吸收作用较弱,使用时要求剂量较大,长期使用可导致骨软化。经多年努力,特别是第三代双膦酸盐药物的开发,如阿仑膦酸钠、利塞膦酸钠和唑来膦酸等,因其治疗骨质疏松症疗效显著、且不良反应较少而广泛用于临床。

双膦酸盐的分子结构(P-C-P)类似于天然存在的焦磷酸盐(P-O-P),其具有两个短侧链(R1和R2)连接到C核。R1侧链决定骨结合亲和力,R2侧链决定生物活性。侧链结构的不同决定了双膦酸盐与骨骼结合的强度、在骨骼的分布以及停止治疗后其在骨骼中停留的时间。虽然各双膦酸盐的P-C-P基本结构相同,但因侧链联接不同化学基团,其生化特点和药理作用具有一定差异,各双膦酸盐在药效、起效时间、持续时间和临床疗效等方面也会有差异。阿仑膦酸钠、伊班膦酸盐钠、利塞膦酸钠和唑来膦酸含有含氮R2侧链,其抑制骨吸收和抗骨折能力显著增加。

绝经后雌激素缺乏可造成骨重建失衡以及破骨细胞/成骨细胞比值增加。雌激素缺乏促进成骨细胞产生核因子κB受体活化配体[receptor activator of nuclear factor-κB(NF-κB)ligand, RANKL],并与破骨细胞前体细胞表面的RANK结合,从而激活NF-κB,诱发破骨细胞前体细胞增殖及其向成熟破骨细胞分化。破骨细胞数量的增加导致骨转换加速,破骨细胞的骨吸收凹陷数目和深度均增加。使小梁骨断裂,皮质骨孔隙度增多。虽然成骨细胞介导的新骨形成亦有所增加,但无法代偿过度的骨吸收。骨强度降低,导致骨折风险增高。双膦酸盐与骨骼羟磷灰石的亲和力高,能够特异性结合到骨重建活跃的骨表面,抑制破骨细胞功能,从而抑制骨吸收,减少骨量丢失,增加骨量,减少骨折。

历经40年不断研究和开发,双膦酸盐已成为临床广泛应用的抗骨质疏松症一线药,被用于预防和治疗原发性(绝经后和老年性)骨质疏松症,还可用于糖皮质激素等引起的继发性骨质疏松症、Paget骨病以及恶性肿瘤引起的高钙血症等。

双膦酸盐中国20年

国内双膦酸盐应用历程

双膦酸类药物在中国大陆使用已逾20年,已成为防治骨质疏松症的一线药物。目前我国上市的用于治疗绝经后及老年性骨质疏松症的双膦酸盐类药物主要包括第一代依替膦酸二钠、第二代氯膦酸二钠以及第三代阿仑膦酸钠、唑来膦酸、利塞膦酸钠和伊班膦酸钠。阿仑膦酸钠是国内首个获批上市的第三代口服双膦酸盐,在中国上市已20年。国内已开展多项随机、对照临床研究,针对中国人群建立的循证医学证据不断积累,为双膦酸盐治疗原发性骨质疏松症提供了充足的依据。

双膦酸盐在中国人群的循证医学证据

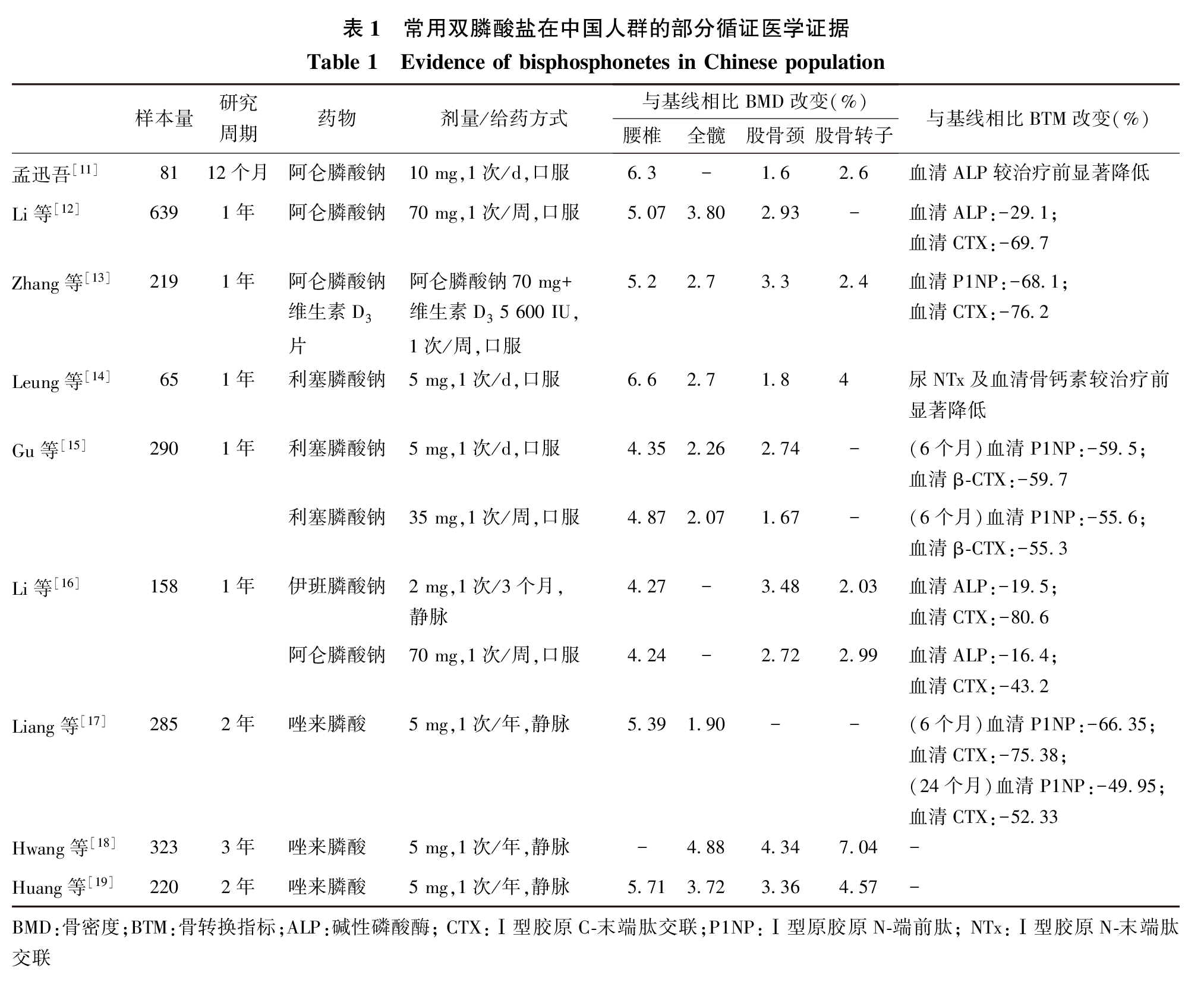

早在1998年,孟迅吾等最早在国内开展了阿仑膦酸钠的多中心临床研究,针对原发性骨质疏松症女性,每日给予口服阿仑膦酸钠(福善美)10 mg和碳酸钙500 mg,观察用药后骨密度(bone mineral density,BMD)的改变及不良反应。结果显示腰椎BMD于治疗3、6和12个月时均较治疗前显著升高(分别增加2.8%、4.1%和6.3%),股骨颈和大转子的BMD亦有显著提升,其中以大转子最为显著(增加2.6%~2.9%),未发生与药物有关的严重不良反应。另一项随机、开放的多中心研究比较了标准剂量(70 mg,1次/周)和低剂量(70 mg,1次/2周)的阿仑膦酸钠对中国绝经后骨质疏松女性的疗效。治疗12个月后,两组均可增加腰椎、髋部及股骨颈BMD,无统计差异;但标准剂量可更加显著降低骨转换指标(Bone Turnover Marker, BTM)。Zhang等对219例中国绝经后骨质疏松女性随机给予阿仑膦酸钠维生素D3片(阿仑膦酸钠70 mg+维生素D3 5 600 IU)1次/周或者骨化三醇0.25 μg/d。阿仑膦酸钠维生素D3片可使得腰椎BMD在6和12个月分别增加3.5%和5.2%,显著优于骨化三醇(分别为1.6%和2.3%)。此外,阿仑膦酸钠维生素D3片可更好地抑制骨吸收BTM,显著提升血清25羟维生素D(25 hydroxyvitamin D,25OHD)水平。而相对于骨化三醇组,阿仑膦酸钠维生素D3组高钙尿症(13.9% vs 8.4%)的发生率较低。

Leung等进行了一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究,对绝经后骨质疏松症的中国女性给予利塞膦酸钠5 mg/d或安慰剂治疗12个月。与安慰剂组相比,口服利塞膦酸钠12个月可显著增加骨骼BMD(腰椎L1-4 6.6% vs 0.4%;全髋2.7% vs 0.3%;股骨颈1.8% vs 1.1%;股骨大转子4% vs1.1%)。另外,利塞膦酸钠可显著降低BTM,耐受性良好,未见严重的不良反应。另一项随机、双盲、多中心研究对比了利塞膦酸钠5 mg 1次/d和35 mg 1次/周在治疗中国绝经期女性骨质疏松症的疗效和安全性。治疗1年后,两者均显著增加腰椎BMD(分别为4.35%和4.87%)和全髋BMD(分别为2.26%和2.07%),组间无统计学差异。两者在不良反应和患者耐受性方面亦相似。

Li等入组了158例患绝经后骨质疏松症的女性,被随机分配接受每3个月静脉注射伊班膦酸钠2 mg或每周口服阿仑膦酸钠70 mg治疗1年。在伊班膦酸钠组,腰椎、股骨颈和大转子的BMD分别增加4.27%、3.48%和2.03%;而阿仑膦酸钠组,腰椎、股骨颈和大转子的BMD分别增加4.24%、2.72%和2.99%。在所有测量的BMD数据中,两组间无显著统计学差异。两药均可显著降低BTM,且整个研究期间,血清BTM维持在低水平。两组患者的不良反应相当;但在用药后第一个月,伊班膦酸钠组发生轻微肌肉疼痛的比例高于阿仑膦酸钠组(29.1% vs 5.1%);在2~12个月,伊班膦酸钠组出现流感样症状的比例高于阿仑膦酸钠组(12.7% vs 7.6%)。研究者认为,对绝经后骨质疏松症女性,静脉注射伊班膦酸钠可显著抑制骨吸收和增加BMD,并具有良好的耐受性。

Liang等进行的一项24个月的随机、双盲、对照的研究,285例新诊断骨质疏松症的女性给予每年1次静脉注射唑来膦酸(5 mg)或安慰剂。相对于安慰剂,唑来膦酸可有效增加腰椎和全髋BMD,同时显著改善血清BTM。唑来膦酸最常见的不良反应为输注后3 d内出现头痛、发热和/或肌痛。国内另外一项3年的临床研究显示,与安慰剂组相比,静脉唑来膦酸可使全髋、股骨颈和股骨大转子的BMD分别增加4.9%、4.3%和7.0%。此外,唑来膦酸治疗显著降低椎体形态学骨折风险和临床骨折风险,唑来膦酸与安慰剂的不良反应发生率相当。提示,对绝经后骨质疏松症的女性,唑来膦酸可增加BMD,降低椎体骨折的风险,显示出骨保护作用。其他临床研究也支持每年一次静脉注射唑来膦酸有助于增加绝经后骨质疏松女性的BMD,降低骨折风险,改善其生活质量。

虽然双膦酸盐类药物治疗中国人群原发性骨质疏松症的临床价值和疗效已得到广泛认可,然而大部分研究周期相对较短,且多以BMD或BTM为观察终点,尚缺乏设计严密、大规模的以骨折风险降低为终点的长期证据(表 1)。

双膦酸盐临床应用面临的问题和策略

疗效评价与骨折风险评估工具的开发

国际上已开展大样本、随机临床研究证实双膦酸盐的临床疗效,主要指标是骨折发生率,次要指标包括BMD及BTM等。阿仑膦酸钠(FIT和FLEX研究)、利塞膦酸钠(VERT和HIP研究)和唑来膦酸(HORIZON研究)均可有效降低常见部位新发骨折风险,包括椎体、非椎体和髋部骨折,被认为是具有广谱抗骨折效应的抗骨质疏松药物。其他双膦酸盐(包括伊班膦酸钠,氯膦酸盐和依替膦酸盐)的随机、安慰剂对照试验表明,这些药物具有降低新发椎体骨折风险的作用,但没有降低髋部骨折风险的充分证据。

虽然BMD降低是目前骨质疏松症诊断的标准之一,但BMD不能全面地反映骨强度。只有一部分骨折风险归因于BMD的改变。Siris等观察了2 259例发生骨折的骨质疏松女性,在393例发生髋部骨折的患者中,仅6.4%的患者BMD T值≤-2.5,而发生骨折的女性中有82%的患者T值>-2.5,甚至有67%的女性T值>-2。这说明除了BMD以外,骨骼的其他特征如骨转换水平、骨矿化程度、骨微结构等对骨折发生同样有重要价值,因此全面的临床风险因素识别与评估对于骨折的预测亦非常关键。

目前临床常用的骨折风险评估工具是世界卫生组织(World Health Organization,WHO)推荐的骨折风险预测工具(fracture risk assessment tool,FRAX)。这是一种根据患者的临床风险因素及股骨颈BMD建立模型,用于预测患者未来10年骨折发生概率的评估工具,国外已有基于FRAX测量人群骨折风险或评价药物效果的研究。中国2017版《原发性骨质疏松症诊疗指南》推荐该工具筛查骨质疏松性骨折的高危人群,并建议高风险人群考虑开始抗骨质疏松治疗。然而,FRAX具有一定的局限性,如仅适用于未确诊骨质疏松症、未经治疗的患者、不同地域或人种差异、没有纳入跌倒等危险因素等,而且我国在这方面还缺少相关研究,有待开发基于中国人群特征的特异性骨折危险评估工具。FRAX对抗骨质疏松药物的疗效评价还有待研究。

近年来,部分学者尝试使用新的技术预测骨折风险,其中骨小梁分数(trabecular bone score, TBS)是研究热点。TBS基于椎体DXA图像中的灰阶变化,可独立于BMD、间接提示骨小梁微结构。美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)在2012年就批准将其用于提示骨骼微结构和骨折风险。一项在29 407名加拿大女性进行的用于评估TBS与骨折风险的队列研究提示,在对年龄进行调整之后,TBS每下降一个标准差(SD),临床椎体骨折风险、髋部骨折风险和任何类型的脆性骨折风险分别升高1.45倍(1.32~1.58)、1.46倍(1.30~1.63)和1.35倍(1.29~1.42),即使在对年龄和其他临床风险因素(包括慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、体质量指数、既往脆性骨折史等)进行校正之后,与TBS下降相关的骨折风险升高依然显著。也有部分研究尝试将TBS与BMD联合使用,用于评估预测骨折风险。不可否认,TBS本身还存在一些问题,还需要更多的研究和临床应用证实和解决。但相信随着技术的发展和对骨折认知的不断深入,会有更多、更高质量的骨折风险预测工具用于临床。

骨质疏松性骨折的用药时机

双膦酸盐是否会影响骨折愈合一直存在争议。动物实验证实,常规剂量双膦酸盐虽然抑制骨吸收,但有助于提高骨痂骨矿含量及体积,改善骨骼力学强度;同时没有观察到双膦酸盐对骨愈合存在生物力学的负面影响。此外,常规剂量双膦酸盐不会影响骨的重建和矿化,且有利于增加骨折手术内固定物的稳定性。2012年欧洲骨质疏松症和骨关节炎临床和经济学会(European Society for Clinical and Economic aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, ESCEO)发表的共识提出,尚无证据表明抗骨质疏松治疗对骨折修复有不利影响,而且一些实验证据支持其对骨折愈合有一定的积极作用。但如何选择最佳的用药时机,使药物在骨质疏松性骨折治疗中发挥最积极作用,一直困扰着临床决策。一项临床研究共纳入2 127例骨质疏松性髋部骨折患者(1 065例给予唑来膦酸5 mg,1 062例给予安慰剂),首次给药时间为术后90 d内,以每2周为一个分组比较各组患者在BMD、BTM、骨折和死亡率方面的差别。研究显示,术后2~12周注射唑来膦酸可显著增加全髋BMD、减少再骨折的发生,并可降低伤后死亡率。有些学者担心术后应用双膦酸盐太早(如术后2周内)可能会干扰骨塑型,使骨折修复延迟。然而另一些研究则提示,髋部骨折后立即使用双膦酸盐(如阿仑膦酸钠、唑来膦酸)并不会对骨折愈合和骨折再发造成不利影响。对于远端桡骨骨折,在骨折时或早期(手术后2周)应用双膦酸盐不影响骨折愈合及临床结局。也有文献建议对于年近80岁的高龄患者,骨折后最好延缓使用双膦酸盐,以免增加骨折不愈合风险。这些研究结果的差异可能由受试者特征不同(如年龄、骨折部位)及药物种类、剂量、给药时间不同引起。中国2017版《原发性骨质疏松症诊疗指南》指出,骨质疏松性骨折后应重视积极给予抗骨质疏松药物治疗,包括及时合理使用骨吸收抑制剂和骨形成促进剂等,常规剂量的抗骨吸收药物对骨折愈合无明显不良影响。而中国《骨质疏松性骨折诊疗指南》指出,骨质疏松性骨折发生前,已使用抗骨质疏松药物者,应重新评估骨质疏松状况,不建议盲目停药;骨质疏松性骨折发生前,未使用抗骨质疏松药物者,应在骨折处理后,患者全身情况稳定时,尽早使用抗骨质疏松药物。临床实践中,应根据患者病情,在坚持基本治疗原则的前提下,采取个体化处理,以达到尽快促进骨折愈合,增加骨强度,降低患者再发骨折和死亡率的目标。

长程治疗对策和药物假期

骨质疏松症是一种慢性疾病,因此对它的治疗与管理也是一个长期的过程。但合理的治疗时间一直存在争议。在治疗骨质疏松症常用双膦酸盐中,阿仑膦酸钠具有两个长达10年长程治疗的证据。Black等进行的随机、双盲、多中心FLEX研究,对阿仑膦酸钠连续治疗5年的绝经后骨质疏松女性予以五年扩展治疗或停药(服用安慰剂)。对于延续使用阿仑膦酸钠的女性,相比于安慰剂组,临床椎体骨折中观察到额外益处,而对形态学测量和非椎体骨折则没有获益,阿仑膦酸钠治疗满5年后停药不会显著增加骨折风险。另外一项在绝经后骨质疏松女性,应用阿仑膦酸钠长达10年的研究提示,可分别使腰椎、股骨粗隆、股骨颈BMD增加13.7%、10.3%和5.4%,且安全性良好。同样,将唑来膦酸3年治疗延长至6年,可降低形态学椎骨骨折的风险,但临床椎骨骨折和非椎骨骨折的发生率则无显著差异。而将唑来膦酸的治疗延长至9年并不能进一步带来明显的益处,其骨矿物质密度改变及骨折发生风险与治疗6年相当。然而,对仍然存在骨折风险的高危患者而言,特别是髋部T值<-2.5的患者和老年患者,延续阿仑膦酸钠和唑来膦酸治疗对降低椎骨骨折风险有益。

随着人们对药物认知的不断深入和临床治疗经验的积累,逐渐提出了“药物假期”的概念。“药物假期”是连续使用双膦酸盐治疗后停止治疗的时期,其基本原理源自于骨骼中积累的双膦酸盐独特药代动力学,可在停止治疗后数月或数年内继续释放而发挥延迟作用,即在患者仍然受益于抗骨折疗效的同时,药物不良反应的风险可能降低。药物假期的提出基于两方面循证医学观点,即双膦酸盐治疗超过5年的获益证据有限;另一方面,随着双膦酸盐治疗时间的延长,罕见不良反应(下颌骨坏死和非典型股骨骨折)的风险可能增加。Adams等对39 502例使用双膦酸盐的女性进行观察,发现在双膦酸盐使用≥3年后进入1年的药物假期与持续使用女性相比,骨质疏松相关的脆性骨折、髋部或椎骨骨折风险并没有增加。因此,药物假期是一个平衡长期使用双膦酸盐的获益和潜在风险的可行策略。

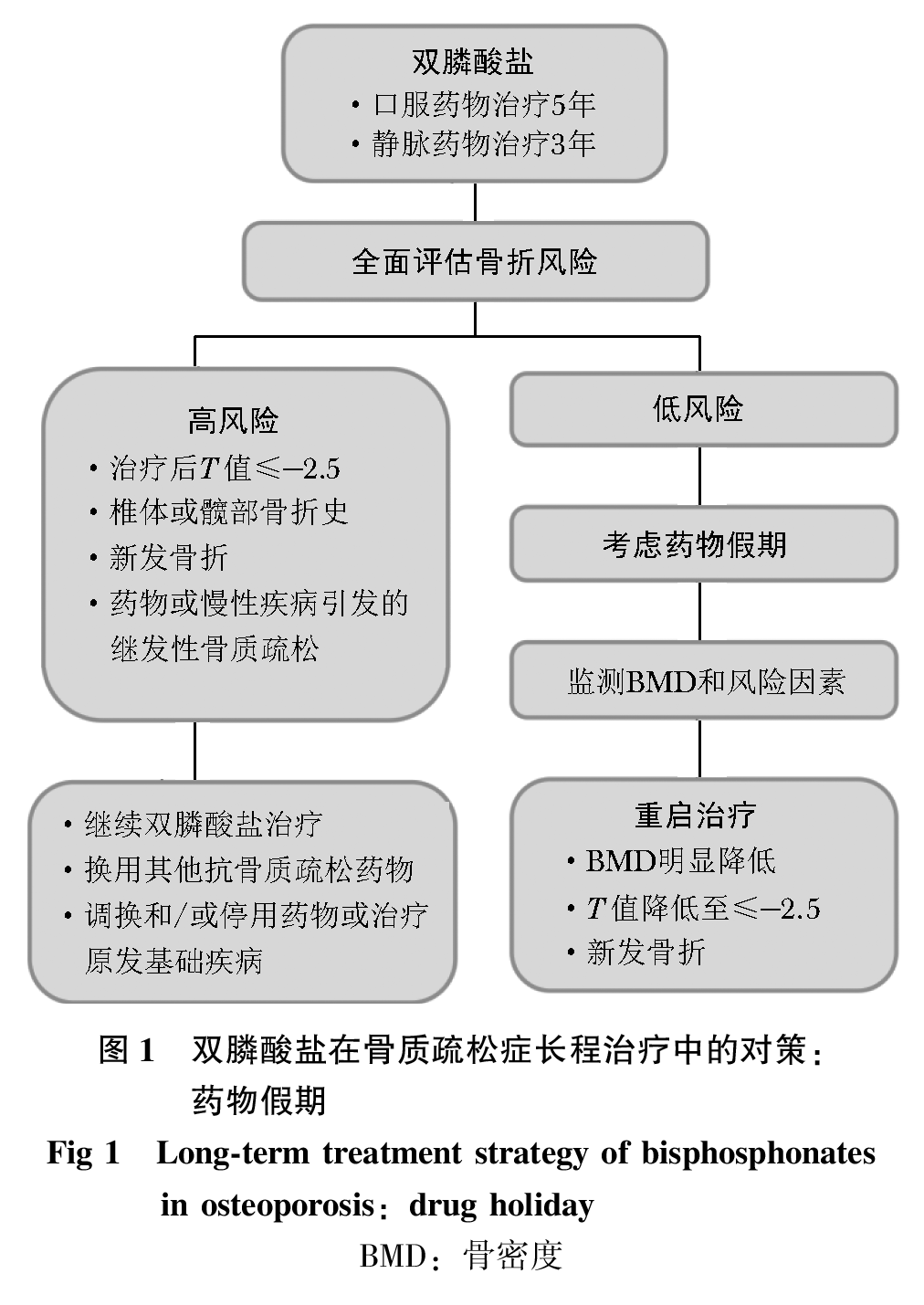

中国2017版《原发性骨质疏松症诊疗指南》提出,对口服双膦酸盐治疗5年或静脉双膦酸盐治疗3年的患者,应重新评估双膦酸盐的长期疗效、安全性和特定患者的骨折风险。在治疗前或治疗过程中没有骨折或骨折风险较低的患者,如股骨颈T值>-2.5、年龄<70岁、没有与骨质疏松症和/或骨折风险增加相关的疾病/药物,应考虑药物假期(图 1)。如果患者在双膦酸盐治疗结束后仍处于脆性骨折的高危状态,考虑到罕见的不良反应发生风险远低于降低骨折带来的收益,建议可继续治疗或者改用另一种药物。此外,药物假期应该被视为暂时的而非永久的、主动中断治疗的过渡时期,药物假期过程中也需要定期规律随访,监测相关指标,评估安全性,为后续治疗策略提供有效信息。然而,在药物假期中替代药物的选择、风险监测以及重启治疗的时机仍存在争议。由于遗传、饮食和环境的差异,个体化策略也应考虑中国人群和其他人群对双膦酸盐的反应不同。

联合治疗与序贯治疗探索

钙剂和维生素D作为骨健康补充剂,与双膦酸盐联合治疗,因其不同且互补的作用机制,可在预防骨丢失和骨折方面达到更好的疗效。尤其是老年人群普遍存在维生素D缺乏或不足及较高水平的甲状旁腺素(parathyroid hormone, PTH),补充维生素D可以提高25OHD水平,促进肠钙吸收,间接降低PTH,从而抑制骨吸收。钙剂+维生素D+抗骨质疏松药物也已经成为众多指南推荐的抗骨质疏松治疗方案。

相同作用机制的药物不宜联合应用于治疗骨质疏松症,因此如何有效的提升药物治疗效果,同时减少不良反应,使不同药物优势互补成为值得探讨的新问题,其中抗骨吸收药物和促骨形成药物联合或序贯用药策略得到越来越多的关注。促骨形成药物主要有PTH及其类似物,如PTH1-84、特立帕肽(重组人PTH1-34)。Abaloparatide是一种新型PTH相关蛋白[PTHrP(1-34)]类似物,能与PTH1型受体结合,用于治疗骨质疏松症。虽然有证据认为抗骨吸收药物与促骨形成药物联合治疗可能较单药治疗更具提高BMD、增加骨强度的效应,但尚缺乏对骨折疗效的证据。但也有证据不支持两者联合治疗。Black等比较了PTH1-84或阿仑膦酸钠单用与两者联合治疗的疗效。研究显示,椎体BMD的变化在PTH组和联合组类似,但全髋BMD在联合组较PTH组则明显上升;与阿仑膦酸钠组相比,联合治疗组的骨吸收明显减少,但该研究未纳入骨折为终点的相关证据。根据这些数据,研究者认为没有明显证据支持PTH和阿仑膦酸钠具有协同作用。考虑到治疗成本与不确定的获益,两组同时联合治疗仅用于骨吸收抑制剂治疗多次失败,或骨折后需要积极给予强有效治疗时。PTH及其类似物的推荐疗程仅18~24个月,之后必须考虑序贯使用骨吸收抑制剂,以维持或巩固促骨形成治疗的疗效。Cosman等对1 139例绝经后骨质疏松症女性进行研究,在使用Abaloparatide治疗18个月后,序贯阿仑膦酸钠治疗6个月,结果显示相对于给予6个月的安慰剂,序贯阿仑膦酸钠治疗可以有效改善腰椎、全髋、股骨颈的BMD,且使临床骨折风险降低45%,椎体、前臂、髋部或肩部的骨折风险降低58%。

目前,双膦酸盐与一些新型药物的联合或序贯使用也在研究中。Romosozumab是一种人源化单克隆抗体,通过抑制骨硬化蛋白(sclerostin)活性而促进骨形成,并减少骨吸收。绝经后骨质疏松症且骨折高风险的女性,接受Romosozumab治疗12个月,随后接受阿仑膦酸钠治疗,骨折风险(椎骨、非椎骨和髋骨)显著降低。这也许是未来序贯治疗的另一个新方向。

提高依从性

双膦酸盐治疗一旦开始,患者必须正确、足程、规律地服用药物,以降低骨折风险。而在临床实践中,依从性差是双膦酸盐治疗普遍存在的问题。有研究提示,在口服双膦酸盐治疗骨质疏松症的女性中,开始治疗后1年内约有75%依从性差,而50%患者则停止了治疗。而即使是被很多人认为具有良好依从性的静脉双膦酸盐,在人群中的实际依从性也难言满意。一项研究使用了美国Medicare系统的随机样本,研究了静脉注射唑来膦酸和伊班膦酸使用18个月以上的依从性,结果显示:有30%的患者仅接受了一次唑来膦酸注射;另一项韩国的研究显示:在第一次唑来膦酸注射一年后随访时,仅有1/3的患者选择接受第二次注射。Rabenda等研究发现,对骨质疏松女性,双膦酸盐的药物持有率(量化药物依从性的指标)每降低1%,髋部骨折风险就升高0.4%。用药依从性差的患者不仅发生骨质疏松性骨折的风险显著增加,其额外医疗费用支出也明显增多。双膦酸盐治疗骨质疏松症依从性差的原因是多方面的,包括不良反应或担心发生不良反应、对药物疗效不信任、治疗疗程长、复杂的给药方式或较高的服药频率、花费等。

提高患者用药依从性是改善双膦酸盐治疗骨质疏松症临床疗效的重要举措。患者用药依从性差大多形成于治疗开始后最初1年内,因此在此期间树立和维持良好的依从性非常重要。要充分理解依从性包括配合度(compliance)与持续性(persistence)两个方面的内涵,配合度指患者对药物的间隔和服用方法(如时间、剂量和频度)的遵从程度;而持续性指患者对药物服用要求的治疗时间(从起始到终止治疗的时间)的依从程度。因此对于依从性的评估,除了评估患者是否坚持服用药物以外,还需要看是否按照规范的方法并满足相应的要求(如补充充足的钙剂与维生素D等)。良好的依从性有赖于医患及时沟通,加强宣教,树立“有效治疗可降低骨折风险”的信念。应综合考量获益—风险、耐受性、花费等因素,针对患者依从性差的可能原因,选择或调整用药方案。而对于骨质疏松性骨折患者的长期规范治疗与管理,国际骨质疏松协会(International Osteoporosis oundation,IOF)倡导在全球推广骨折联络服务(fracture liaison service,FLS),以提高脆性骨折患者骨质疏松症的检出率、治疗率和依从性,并降低二次骨折的发生率。FLS体系中的协调员负责协调各个环节,确定每一例骨折患者得到准确的诊断、及时的治疗和长程的支持。该项目的推广亦能督促患者形成良好的依从性,从而最终达到预防和减少患者再骨折的目的。

综上所述,双膦酸盐是目前治疗骨质疏松症最有效的药物之一,可显著增加BMD、降低骨折风险,还可能提高骨质疏松骨折患者的存活率。纵观双膦酸盐类药物的发展历程,第三代药物克服了早期开发药物的缺点,药物的作用强度更高、疗效更持久、不良反应更低。随着基础研究的进展,未来可能有更多新型的安全有效的防治骨质疏松症的药物被不断开发并用于临床,但现阶段双膦酸盐仍然是最重要的防治骨质疏松症的药物。尽管总体上双膦酸盐可有效防治骨质疏松症,但仍存在诸多亟待解决的问题。骨质疏松症应进入“全程管理”的模式,在保证药物疗效的同时,最大程度减少不良反应,合理选择联合与序贯用药的给药策略,以促使患者获得最佳的抗骨折疗效。此外,开展预防骨质疏松的教育,推广FLS模式,提高患者用药依从性,也是骨质疏松症防治的关键措施。